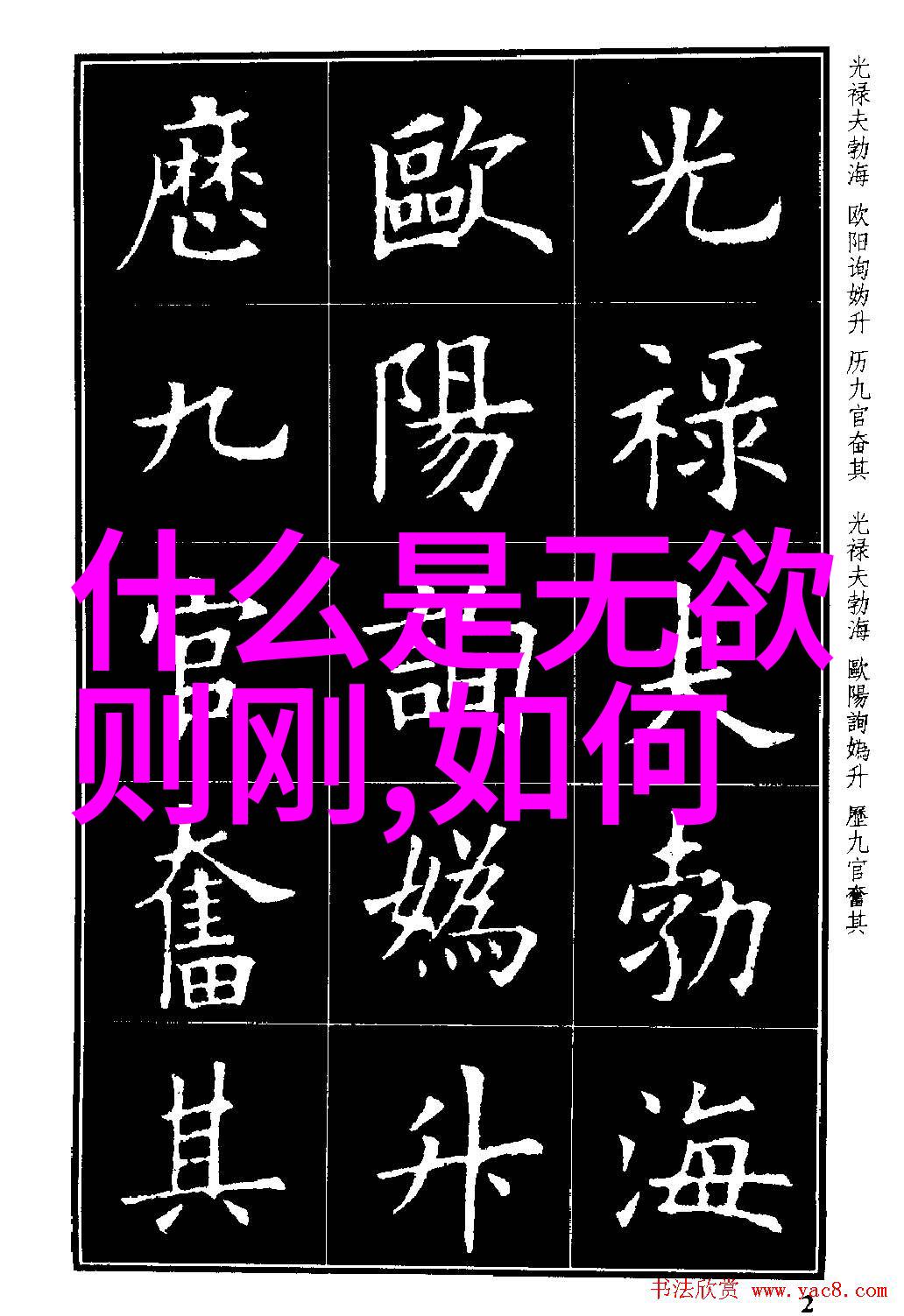

道德经之道法自然

道德经是中国古代哲学史上极为重要的著作之一,由老子编纂,约公元前5世纪至前4世纪。它是一部集政治、哲学、伦理和宗教于一体的思想丰富的作品。老子的主张以“无为而治”、“顺应自然”作为治国理念,这种思想对后世产生了深远影响。

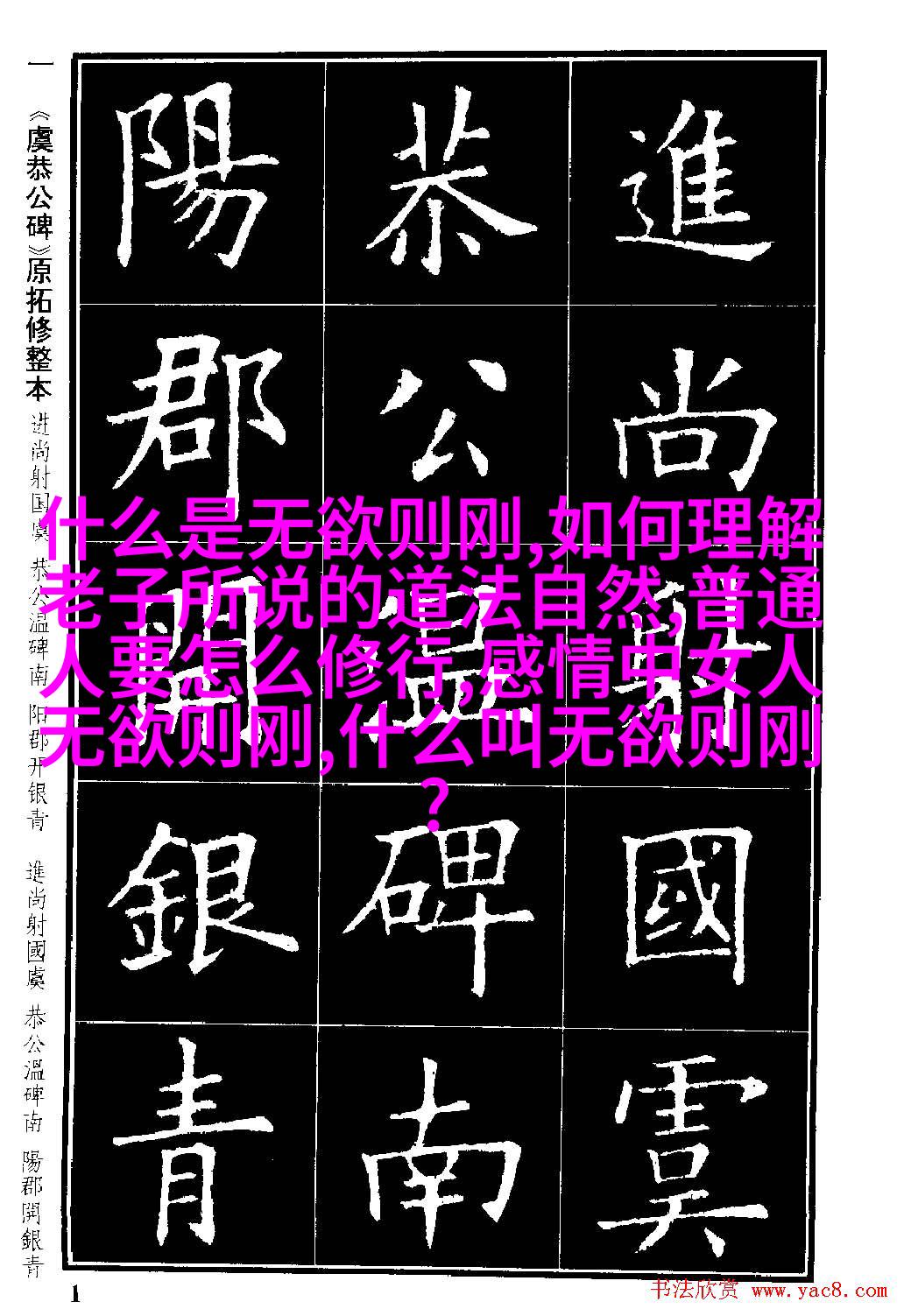

庄子的天人合一

庄子是中国古代哲学家,生卒年份不详,但他的思想在战国末期及秦汉初期尤为流行。他在《庄子》中提出了“天人合一”的理论,即认为人的生命应当与自然界保持和谐,追求内心自由,不被物质世界所束缚。这也反映了他对于个人解脱和精神自由的追求。

老子的无为而治

老子的“无为而治”并不是指官员不干活,而是指通过最少的手段来达到最大效益。在政治上,他倡导小政府,大社会;减少权力集中,从而避免国家腐败。此外,“无为”还体现在个人的生活方式上,如淡泊名利,不争强好胜,以此达到内心平静。

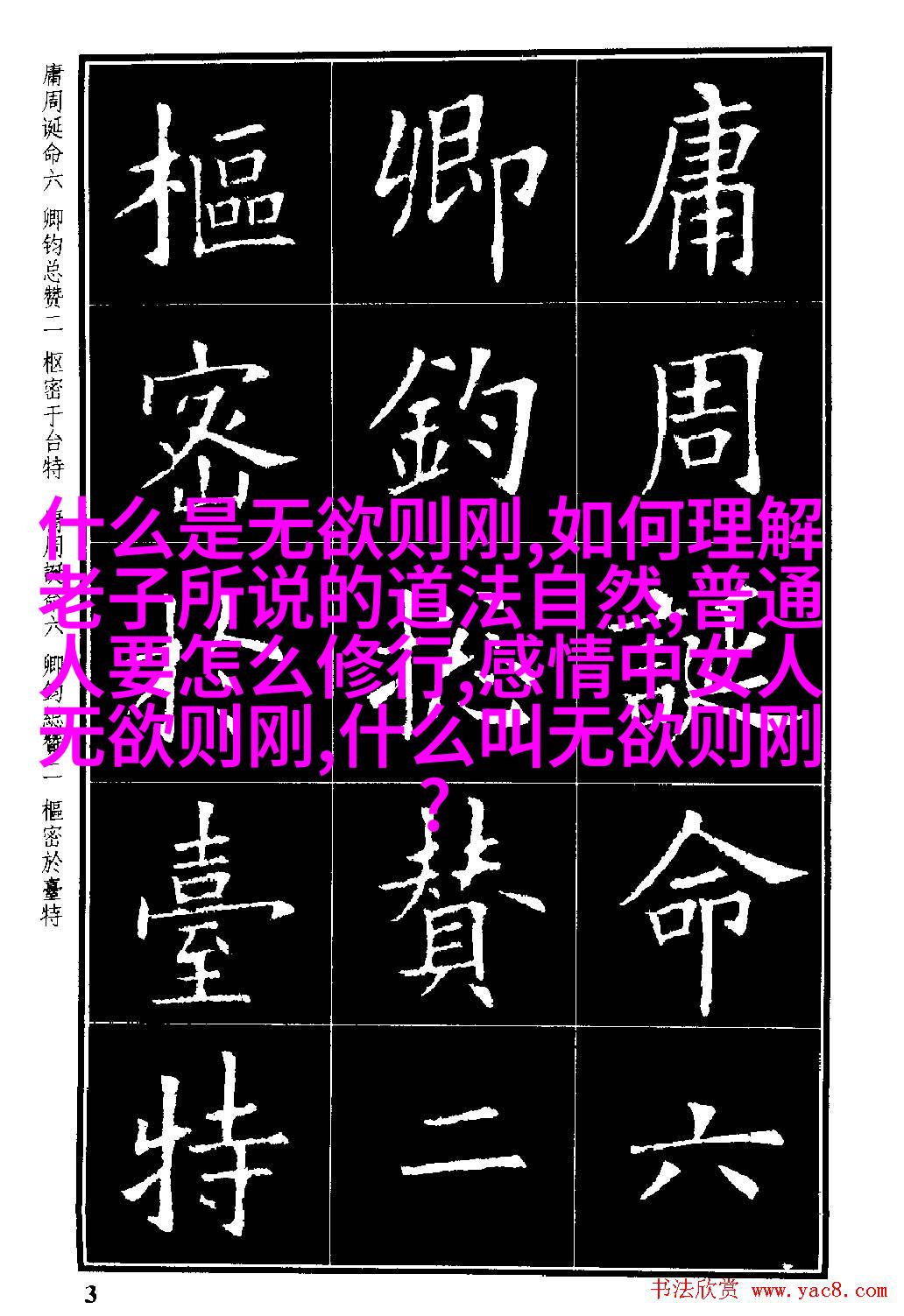

庄子的形态思维

庄子在《庄子》中提出了一种独特的形态思维模式,他认为事物可以从不同的角度去理解,没有绝对真相,每一个观点都有其价值。这也是他批判传统逻辑推理,提倡直觉性思考的一种表现。这种方法论对后来的文学创作和哲学思考产生了巨大影响。

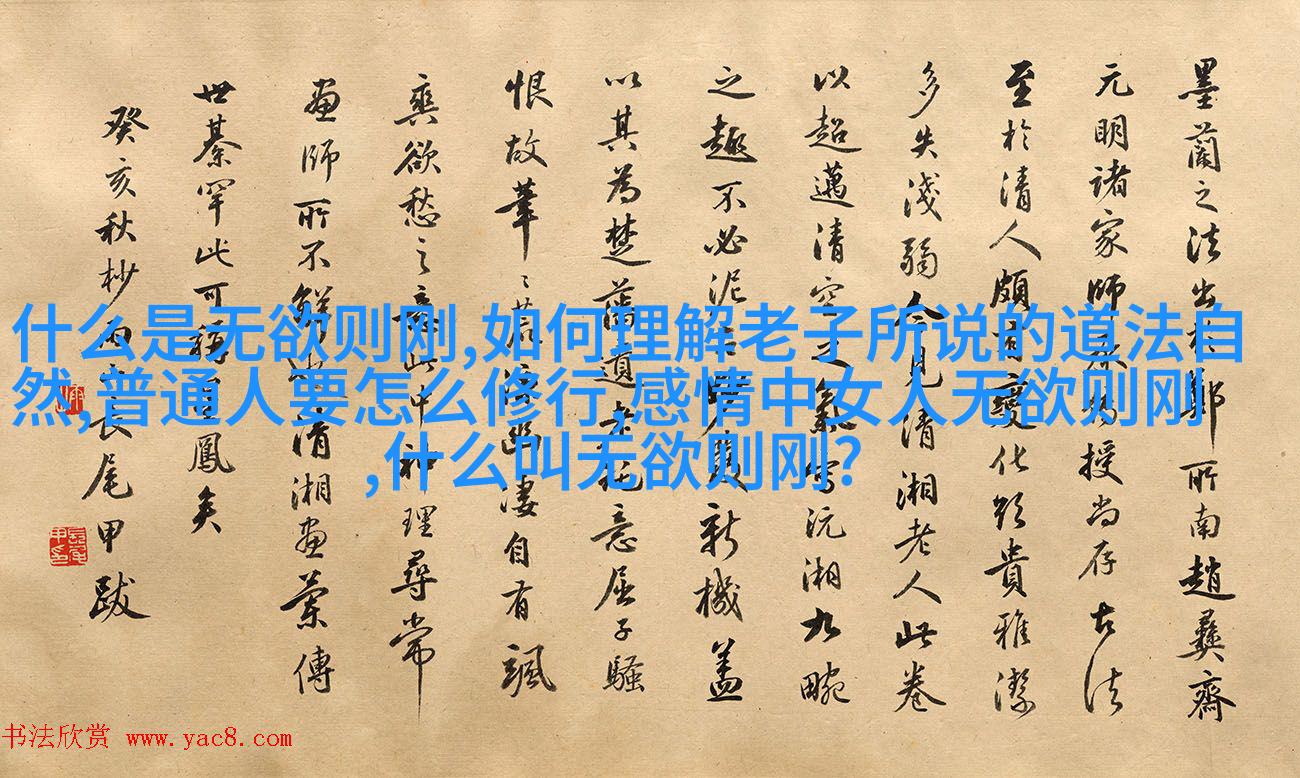

两者的共同点——顺应自然

尽管老子和庄子的具体思想有所不同,但是他们都强调顺应自然这一原则。在《道德经》中,老子说:“知止可以长”,即知道何时停止,可以长久地存在。而在《庄子》的许多篇章中,也常常谈到人们应该顺应宇宙规律,与大自然保持一致。这样的观点,在当时是一个革命性的概念,因为它挑战了儒家的礼制主义以及其他形式的人工管理世界秩序。