在众多哲学理念中,“无欲则刚”这一概念被广泛讨论,它源自中国古代哲学家老子的《道德经》。这个概念的核心思想是:当一个人能够完全摆脱私欲和杂念时,他就能实现内心的平静与力量,这种力量即“刚”。我们今天要探讨的是“无欲则刚”的真正含义,以及它如何帮助我们理解“真我”和“自主”。

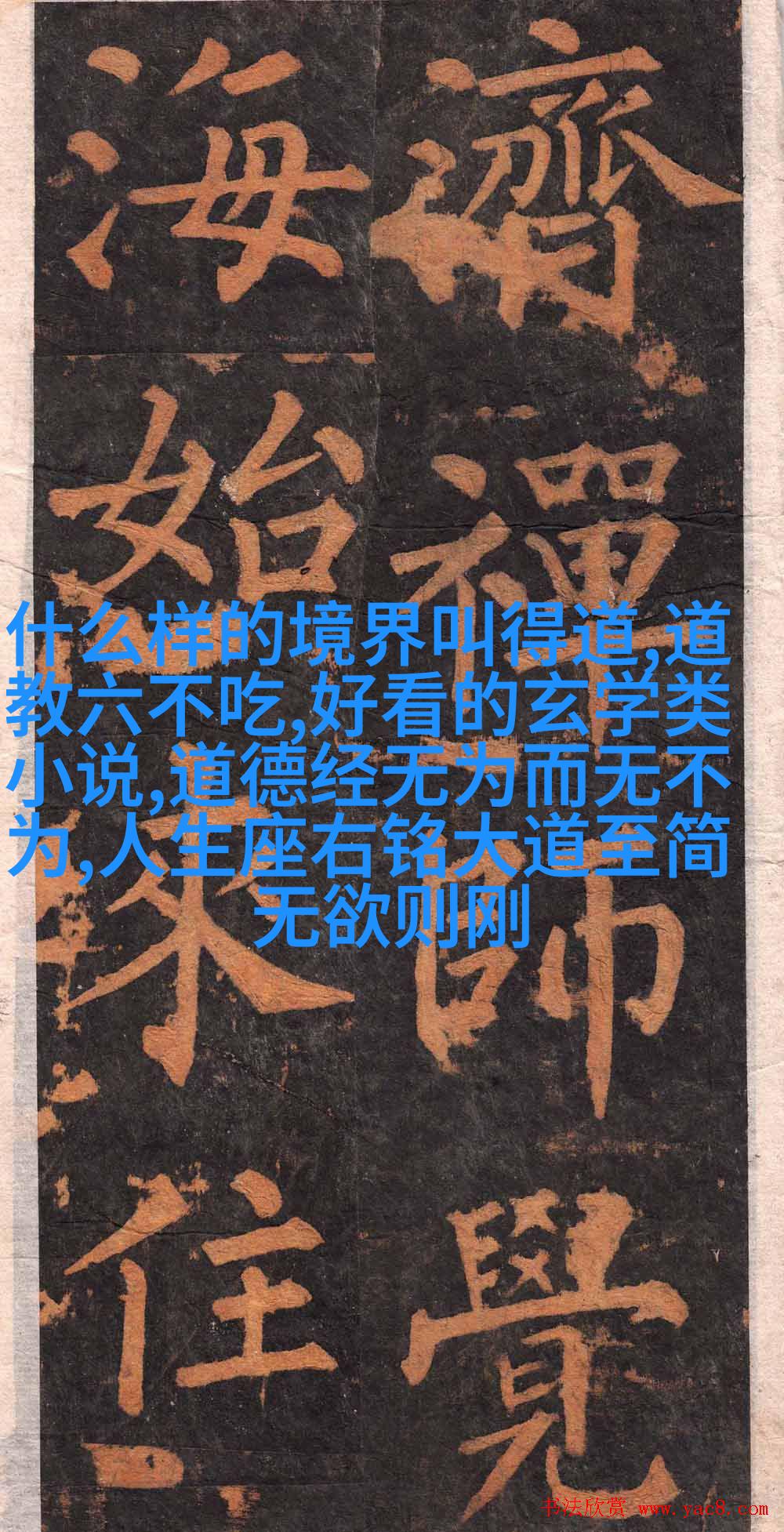

首先,让我们来了解一下什么是“无欲则刚”。在《道德经》的第3章中,老子写道:“不尚贤,信而已矣。”这句话表明,在没有私心杂念的情况下,就可以信任他人,因为没有任何个人利益会影响你的判断。在这里,“不尚贤”意味着不追求外界的认可或赞赏,而是专注于内心的纯净。

接下来,我们来探讨一下这种状态背后的哲学意义。老子认为,人的本质是一种自然之力,是天地间万物共同体现的一部分。他提倡一种超越世俗观点、顺应自然规律的心态,即所谓的“道”。这种状态可以让人们摆脱人类社会中的各种束缚,如权力斗争、财富积累等,从而达到一种更加简单纯粹的心灵状态。

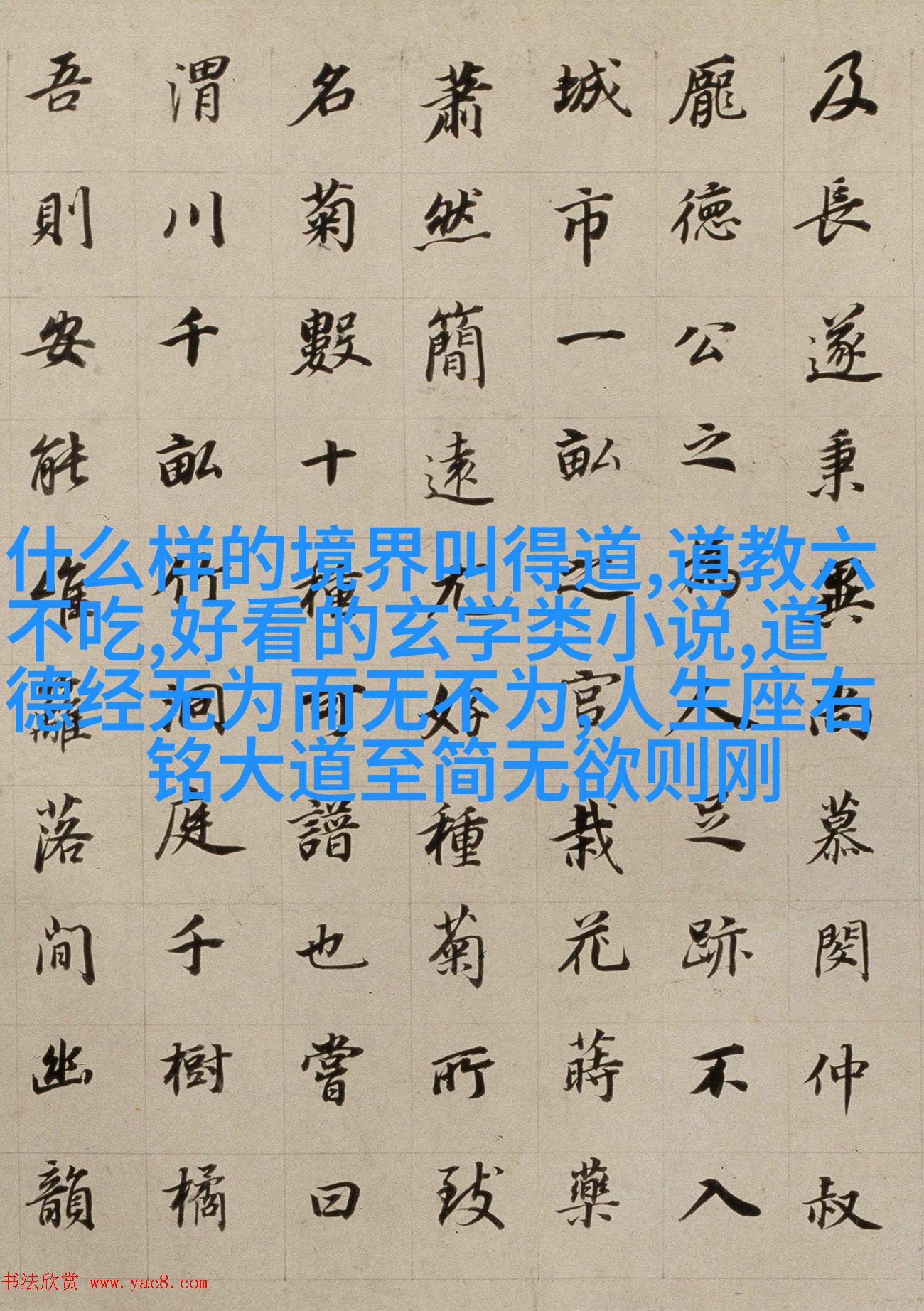

此外,“无欲则剛”的另一个重要含义是克服自己的私欲。按照儒家的教导,每个人都应该有某些目标和愿望,比如家庭幸福、事业成功等。但这些目标往往使得人们陷入不断追求中,从而失去了对自己本性的认识。这正如孔子的弟子颜回说:“士以知己者为仁。”也就是说,只有真正了解自己的人才能够成为真正仁慈的人。而对于那些过分追求外界认可的人来说,他们可能永远无法找到属于自己的真实存在。

然而,要实现这样的境界并不容易。生活中的诱惑总是在那里,无论是金钱、名誉还是情感,都可能成为阻碍我们走向内心平静与力量的一个障碍。不过,对于那些渴望深刻理解自己并且寻找精神上的成长的人来说,这是一个值得去探索的问题。

为了更好地理解这个概念,我们需要从三个方面进行分析:第一,是对个人的价值观进行重新审视;第二,是学习如何处理身边世界给予我们的挑战;第三,是通过实践来培养出一种内在坚韧不拔的品质。

首先,对个人的价值观进行重新审视。这意味着要放弃那些非必要的需求和期望,并将注意力集中到那些能够带给你长久满足感的事情上。你是否真的需要那个最新款的手表或者那辆高性能汽车?还是说,你只是因为周围人羡慕而想要拥有它们?一旦你意识到了这些选择背后隐藏的情感驱动,你就会开始思考哪些东西对你来说真的重要,哪些又是不必要的附加物?

其次,要学习如何处理身边世界给予我们的挑战。在面对困难的时候,不要立即采取行动,而应该停下来思考为什么会感到不安。如果这是由于恐惧或其他情绪驱使,那么尝试用冷静的心态看待问题,看看是否有什么方法可以让你感到更安全或更舒适。如果答案不是那么清晰,那么至少知道自己正在做的是基于直觉还是基于实际情况,可以帮助你避免错误决策,并保持心理健康。

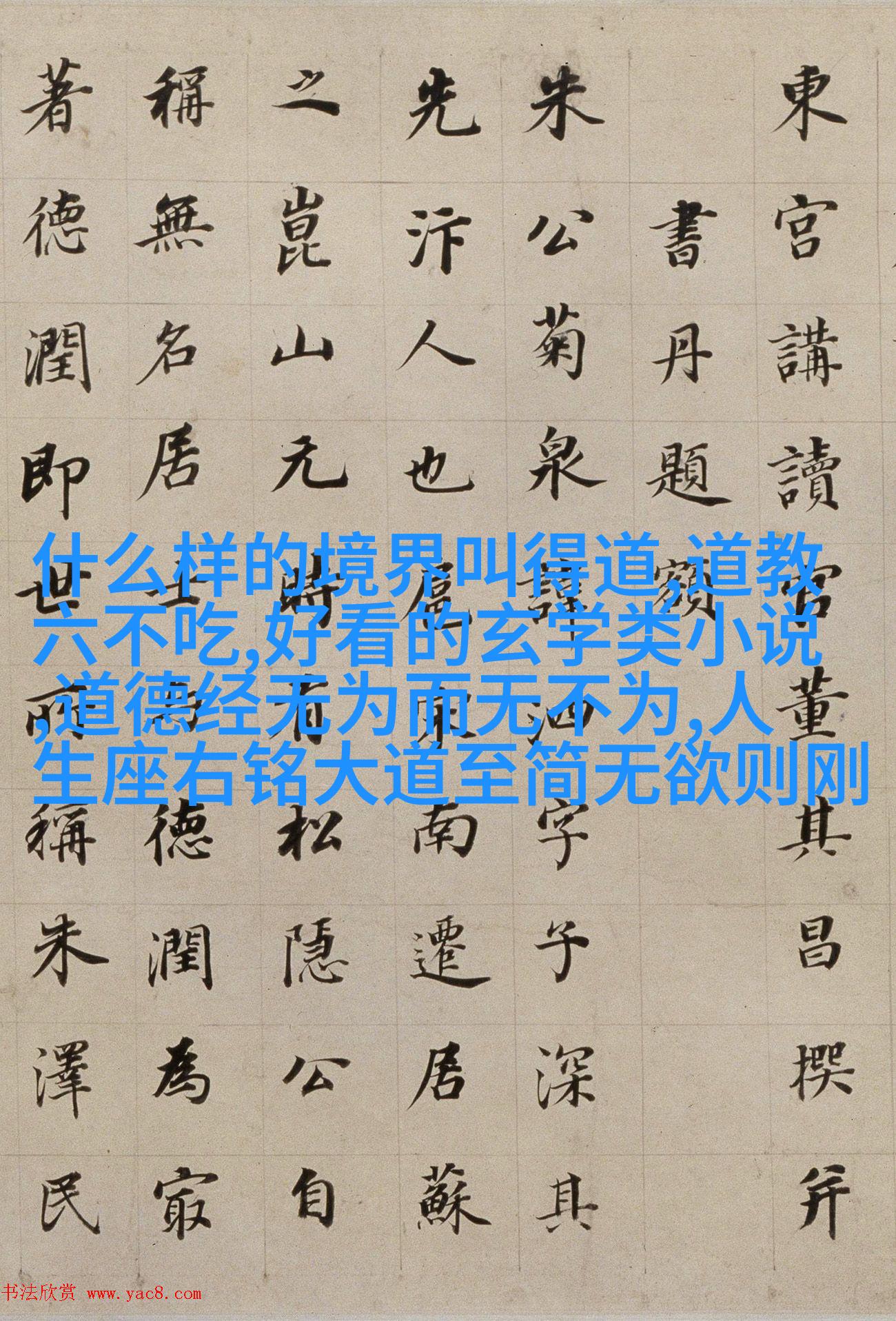

最后,将这种新的见解转化为行动起来。每一次决定都是一个机会去选择最符合你的行为方式。当你发现自己关于功利主义(只关注结果)或效率主义(只关注过程)的偏好时,你就可以开始构建起一个更加完整的人格结构。这包括学会欣赏生活的小确幸,与他人建立深厚关系,以及持续地努力提升自己的能力和知识水平。

通过这样一步步来的修炼,最终达到了一种叫作"定慧"的地方,也就是既精通智慧,又能保持冷静沉稳的心态。在这个阶段里,没有任何事情能够打扰到你的宁静,因为所有的事情都已经按照正确路径发展,而这正是"无欲则剛"所要求达到的境界——既强硬又坚不可摧,同时又温柔善良,为他人带来安宁与希望。

因此,当我们谈及"真我"时,我们必须考虑到那个超越了社会规范和个人偏好的部分。那是一个自由且独立的声音,它不会受到外部压力的影响,而只能由内部产生。当我们遵循这一原则时,我们就能找到真正属于自己的道路,并且最终达到那种被称作自主精神的地位——在其中,每个决定都是出于自身意志,不受外界因素干扰。此处虽言浅,但却蕴含深意,因其启发性十足,以至于许多文化作品都引用了这一词语,用以形容人物从迷茫走向觉醒的一段旅程,其中最著名之一便是电影《肖申克的救赎》里的主人公安迪·杜佛兰,他通过不断克服身体上的苦楚以及心理上的挣扎,最终获得释放并重获自由,这正体现了'无愿即定' 的精神境界,即只有当一个人彻底抛弃所有愿望之后,他才能获得真正意义上的自由与解脱。

总结来说,"何为真我,何为自主?""无欲则剛"揭示了这样一个事实:只有当一个人摆脱私心杂念,一切愿望消逝之际,他才能看到自己的本质,从而实现内心强大且独立不羁的一面。而这个过程虽然充满挑战,却也是通往个人成长和精神升华必经之路。