道德经之创作与历史背景

道德经,简称《道经》,是中国古代哲学家老子的著作,约成书于公元前500年左右。它是一部集哲学、政治、伦理和自然科学为一体的深邃著作,被誉为“百篇千言之要”,其影响深远,对后世产生了巨大的思想文化贡献。

《道德经》的基本思想与内容

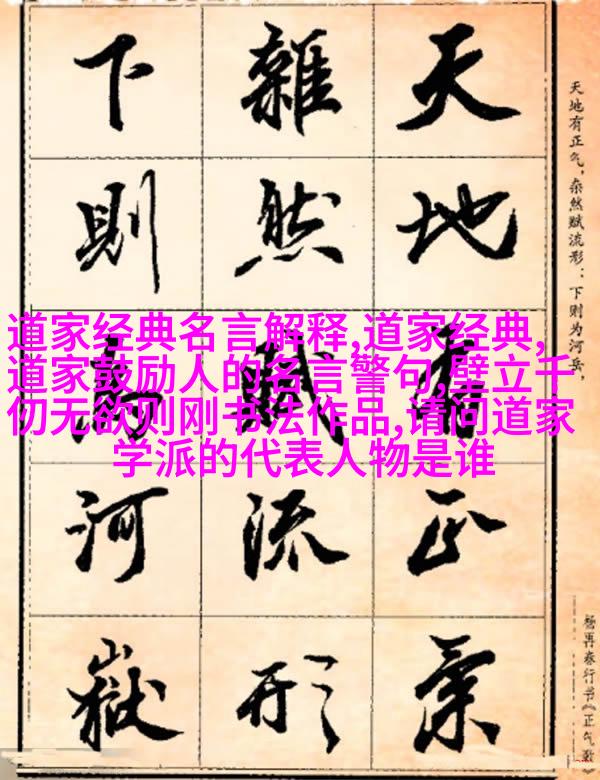

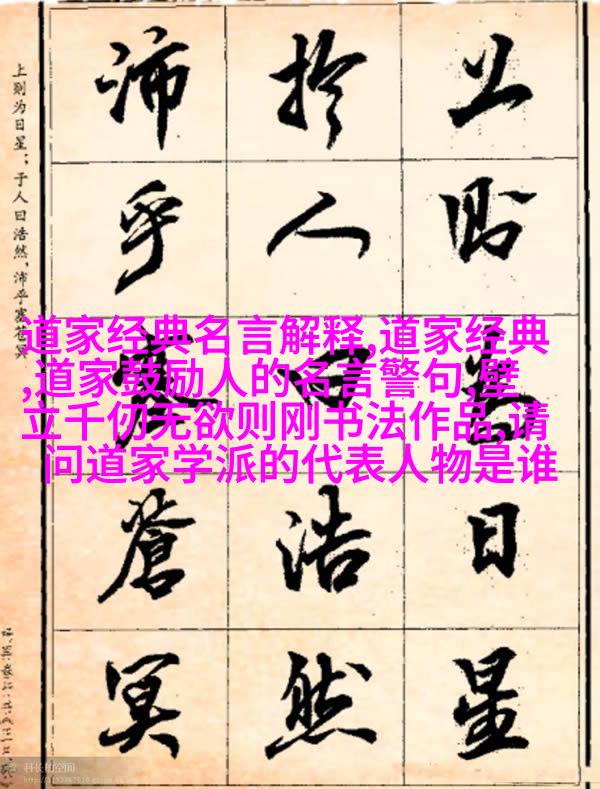

《道德经》主要讲述的是“道”的概念及其对人生、世界的理解。老子认为,“天地不仁,以万物为刍狗”。这句话表达了老子对于宇宙自然规律和生命循环的观察,以及对人类社会现实的一种批判态度。同时,他也提出了“无为而治”、“顺应自然”等哲学原则,这些思想在后世被广泛传承和发展。

81章中的核心智慧

《道德经》的81章中,每一章都包含着丰富的哲理和生活经验。在这些章节中,老子通过比喻、寓意等形式,展开了对“道”的多面性描述。他强调了以柔克刚,以弱胜强,并且提出了一系列关于修身养性、处世之术等方面的人生指导。

《道德经》对后世文化影响

作为中国古代文化宝库之一,《道教经》在东亚地区产生了极其深远的影响,它不仅在儒家思想中占据重要地位,而且还直接或间接地影响到佛教和其他宗教信仰。此外,《道教 经》的语言优美而含蓄,使得它成为文学艺术创作的一大源泉,不少诗人笔下有借鉴于此。

当代意义与应用价值

尽管时光流转,但《道德经》的智慧仍然具有很高的当代意义。随着现代社会竞争日益激烈,人们越来越重视如何保持内心平静,从容应付挑战。这一点,与老子的“无为而治”相呼应,也许可以从另一角度重新解读并运用到现代人的生活中去。