在日常生活中寻找内心的平静,实现人与自然的和谐

在我们的生活中,人们往往被各种各样的压力所困扰,无论是工作上的挑战、家庭责任还是社会关系。这种压力不仅影响了我们的身心健康,也使得我们与大自然之间的距离不断加深。这时,我们就需要思考如何在忙碌的生活中找到内心的平静,以达到天人合一的心境。

首先,我们需要认识到天人合一这个概念。在中国文化中,这是一个非常重要的理念,它意味着人类应该与自然界保持和谐共生,而不是将自己置于自然之上进行支配。它要求我们要有一个全面的世界观,将个人行为与宇宙规律相结合,从而实现个人的精神成长和社会进步。

那么,在实际操作中,我们如何才能做到这一点呢?以下是一些建议:

减少对物质欲望的追求:现代社会推崇消费主义,使得很多人陷入了无尽地追逐更多财富和物品的情形。但这并没有真正带来幸福感,而是增添了更多的心灵负担。因此,学会满足当前拥有的,并把时间精力投入到更有意义的事情上,如培养友情、探索艺术或参与社区服务等活动,可以帮助我们从外部繁华转向内心宁静。

提高自我意识:了解自己的思想、情感以及行为模式,对于接近天人合一至关重要。通过冥想、瑜伽或其他修行方式,可以帮助我们更好地理解自己的需求,并学会管理自己的情绪,从而减少对外界事务的依赖。

恢复连接大自然:随着城市化进程加速,大多数现代人类已经失去了与大自然直接互动的情景。但这是极其重要的一环,因为当你能够体验到风吹树摇的声音,当你能够看到夕阳下山时,那种感觉会让你的心灵得到洗礼,让你明白自己并不孤单,更不孤立于整个宇宙之外。

培养慈悲心态:慈悲是指对一切生命都充满同情和爱意,不管它们是否为人类。此刻,你可能会问:“为什么要这样?”因为只有当我们能以一种宽广的心态看待这个世界的时候,我们才能真正理解每个生命都是宇宙的一个部分,每个存在都值得尊重和保护。当我们能做出这样的选择时,就达到了了一种超越个人利益的小小觉醒。

教育孩子们关于环境意识:如果未来的人类希望能够继续享受地球给予他们丰富多彩的地球生态,那么教育下一代对于环境保护至关重要。不仅要教他们科学知识,还要让他们懂得尊敬并保护生物多样性,以及对地球母亲负责的事业,这些都是实现天人合一不可或缺的一部分。

倡导绿色环保行动:作为全球公民,每个人都应该积极参与节约资源、减少浪费以及支持可持续发展项目等环保活动。这不仅可以减轻地球负担,还能提升我们的生活质量,同时也促成了一个更加健康安宁的大环境,为实现天人合一提供了坚实基础。

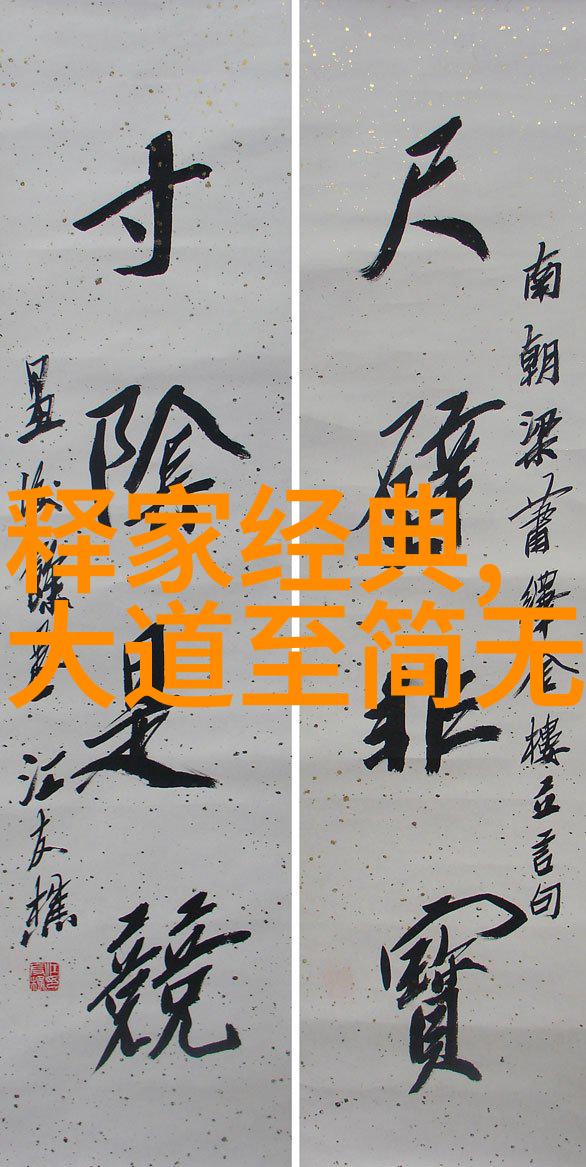

学习传统智慧: 从古代哲学家如老子、三国策士如诸葛亮,再到宗教领袖如佛陀,他们都留下了一些关于如何处理好个人与集体的问题,以及如何保持心理平衡等方面的话语。如果去深挖这些智慧,看看它们是否适用于今天的情况,或许可以发现一些新的解决问题方法,比如“道法自然”、“知彼知己”,或者“放下执著”。

反思消费模式: 在设计产品之前,要考虑其生产过程中的环境影响及最终废弃后的后果。而且,不必为了拥有新鲜事物而盲目购买,一次性塑料制品比如水瓶使用完毕后很难回收,其破坏性巨大,但又普遍存在。在购买前,考虑一下是否真的需要它,如果答案是,则选择那些循环利用材料制成或者易回收产品,以减少资源浪费并降低排放污染量。同时,有必要建立起一个持久性的系统,其中所有元素皆可循环再用,无任何东西被丢弃掉,即便最终变成垃圾也应尽可能转化为能源再利用。

分享资源: 例如邻里之间共同维护公共空间;企业之间合作开发新技术;国家间协调解决全球问题等,这些都是基于共享原则运行,是一种经济体系中的合作共赢现象。如果每个人都遵守这些原则,那么整个社会都会变得更加稳定,而且这种稳定性不会基于某一个人或某群人的权力,而是在一定程度上符合整体利益最大化原则,因此也是靠近“天”的路径之一。

10最后,不断学习新知识、新技能、新文化,是保持开放状态的一个重要途径。这包括接受不同的文化观念,与不同背景的人交流思想,从而拓宽视野,让自身成为一个具有包容力的平台去吸纳他人的智慧,为创造更好的未来铺路,这也是走向高层次的人文关怀——即在日常生活中寻找内心平静,实现「天」、「地」、「人人」的全面融洽harmony.

总结来说,要想在日常生活中找到内心平静,达到「天」與「地」的融洽,這並非輕鬆的事情,但卻是我們應該努力去實現的事情。我們應該從簡單的地方開始,比如減少對物質欲望的追求,用時間來學習內觀修練,用行動保護環境,用智慧去解讀傳統智慧,並且將這些理念轉化為我們日常生活中的具体行动。在這個過程當中,我們會發現自己的內在力量越來越強,我們與周圍環境間의連結也越來越緊密,最终達到了那種被稱作「天堂」的狀態——一個既對個人又對社會負責,又能夠與神聖無私的大自然維持良好的關係,在此基礎上建立起一個溫馨美好的社會體系。