无为与有为的概念起源

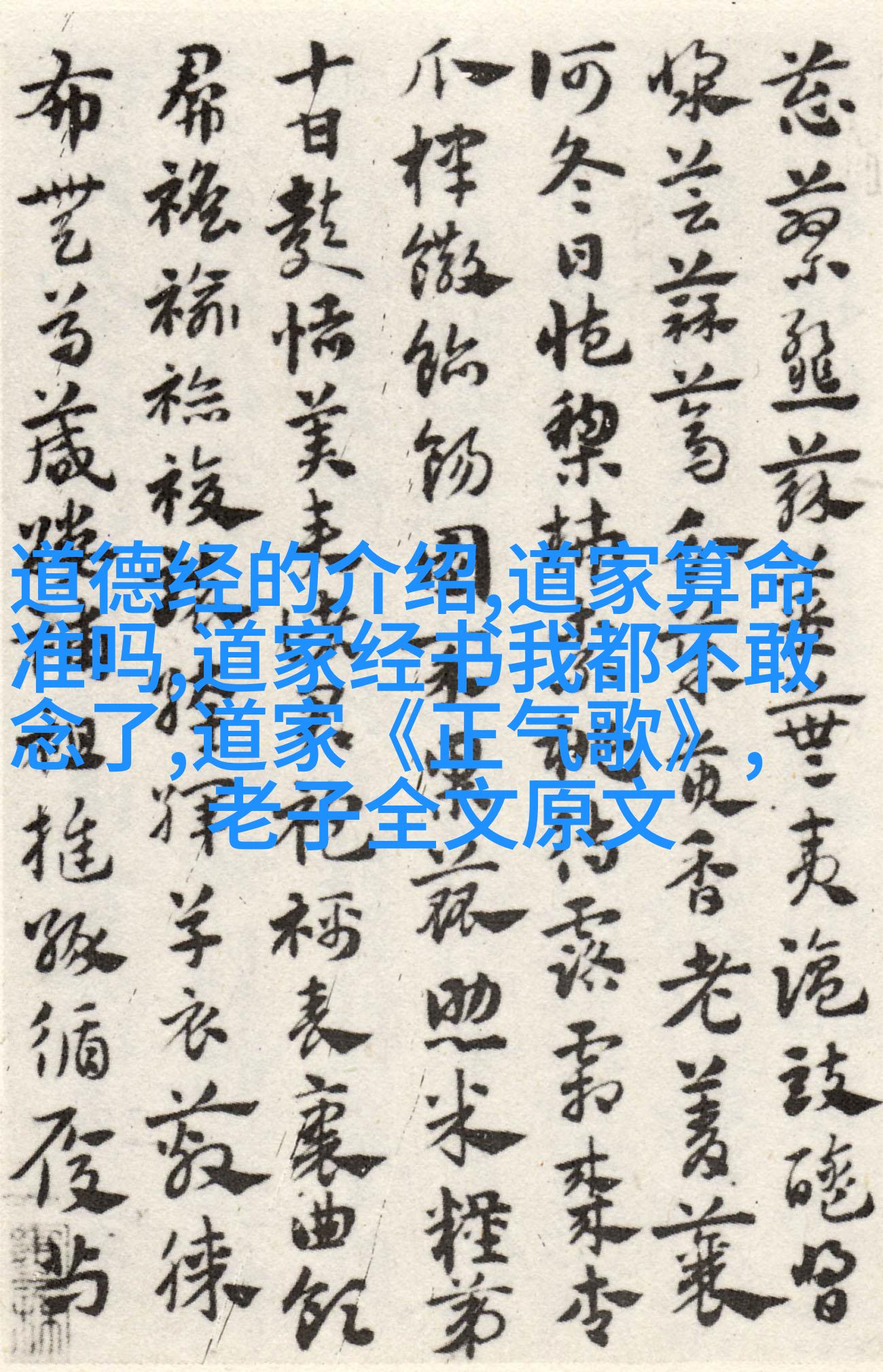

无为和有为是中国古代哲学中两个重要概念,它们分别代表了不同的生活态度和价值观念。无为的思想可以追溯到老子的《道德经》,其中提倡顺应自然,避免人力过度干预,而是通过不做事来达到事成。在此基础上,无政府主义者也将其作为一种社会组织形式,强调个人自由和社会自治。相反,有为则更多地体现在儒家思想中,如孔子提倡“己所不欲,勿施于人”,强调个人的行为应该对社会负责,为他人着想。

无为在政治上的应用

在政治领域,无为被视作一种理想状态,即最小化政府干预,让市场自发运行。这一理念影响了后来的经济学理论,如亚当·斯密的“看不见的手”理论,他认为市场能够自行调整问题而无需政府介入。不过,无论如何,无為主義者都认为最好的政治体系应当尽可能少地使用暴力,并鼓励个人自由、平等以及非暴力的解决冲突方法。

有為在經濟中的實踐

有為則常見於市場經濟體系中,其核心理念是在沒有強制性的條件下,個體們透過交換商品或服務來滿足彼此需求。在這種情況下,每個人都能夠根據自己的偏好選擇,並且通過市場機制來調整供需關係,以達到效率最大化。而對於無法透過市場交易解決問題的情況,比如公共品提供或社會福利分配,有為支持政府或者民間組織進行干預以維持社會正義。

无与有的结合:现代实践

虽然无与有之间存在明显差异,但现代社会往往需要这两种哲学思想并重。例如,在环境保护方面,我们需要采取一些措施来减少人类活动对自然环境的影响,这就涉及到了“无”的原则。但同时,我们还需要通过技术创新和政策引导来促进可持续发展,这就体现了“有”的意义。同样,在处理国际关系时,也许我们需要遵循国家间互让、尊重主权等原则(即“无”), 但同时也要推动全球治理、共同应对挑战(即“有”)。

结语:未来趋势

随着科技日新月异,对未来的期待变得更加多元化,不再仅仅局限于传统的二元选择。不再是简单地选择一方而忽略另一方,而是在考虑到各项因素之后,寻找最佳平衡点。这意味着未来可能会出现一个更复杂,更精细、更具包容性的世界观,其中包含了不同文化背景下的智慧,以及跨越时间层面的知识积累,从而形成一个更加全面的人类文明。此过程本身就是人类不断追求完美的一部分,同时也是我们从"无"向"有"前行的一段旅程。