在中国古代,封建礼教作为一种社会规范和文化传统,对人们的日常生活、思想观念乃至艺术创作都有着深远的影响。它以“礼”为核心,通过一系列严格的仪式和规定来规范人的行为,确保社会秩序与稳定。然而,这种制度化的礼教也带来了对个体创新和表达自由的一定的限制。

礼教与艺术创造力

在封建时期,由于重视的是守旧而非创新,因此很多时候艺人会被要求遵循既有的风格和形式,不得超越既定的界限。这不仅限制了艺术家的个人想象空间,也使得新颖的作品变得稀少。在这种情况下,即便是最优秀的人才也难逃被束缚于传统框架之中。

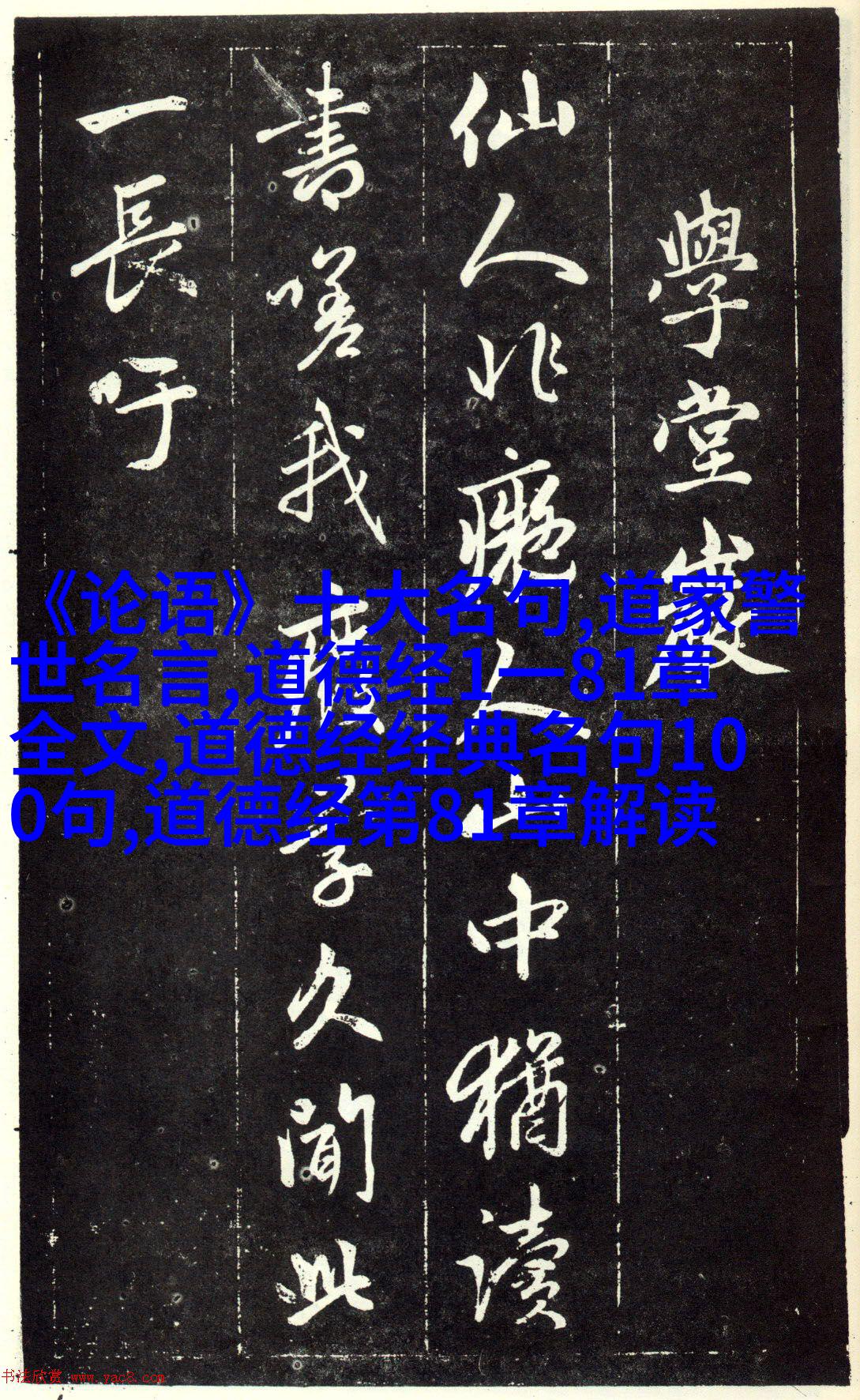

封建礼教中的美学理念

美学理念是任何一个文明或时代所特有的审美标准,而封建时代下的美学理念则受到了严格的道德伦理约束。例如,在绘画中,要表现出君子之德,如忠诚、勇敢等。而对于女性角色,则更侧重她们嫣然一笑、优雅举止等形象塑造。这类似于一种“正面”的审美教育,它强调的是符合道德准则的情感表达,而不是情感本身。

封建礼教中的宗族意识

宗族意识是指家族血缘关系上的尊重和认同。在封建社会中,这种意识非常浓厚,每个家庭都希望自己的子孙能够成为名门望族,以此来提升家族的地位。但这也导致了一种狭隘的心态,即只有那些具有良好家世背景的人才有资格参与高层次的事务,从而限制了其他人才发展机会,使得整个社会缺乏多元化。

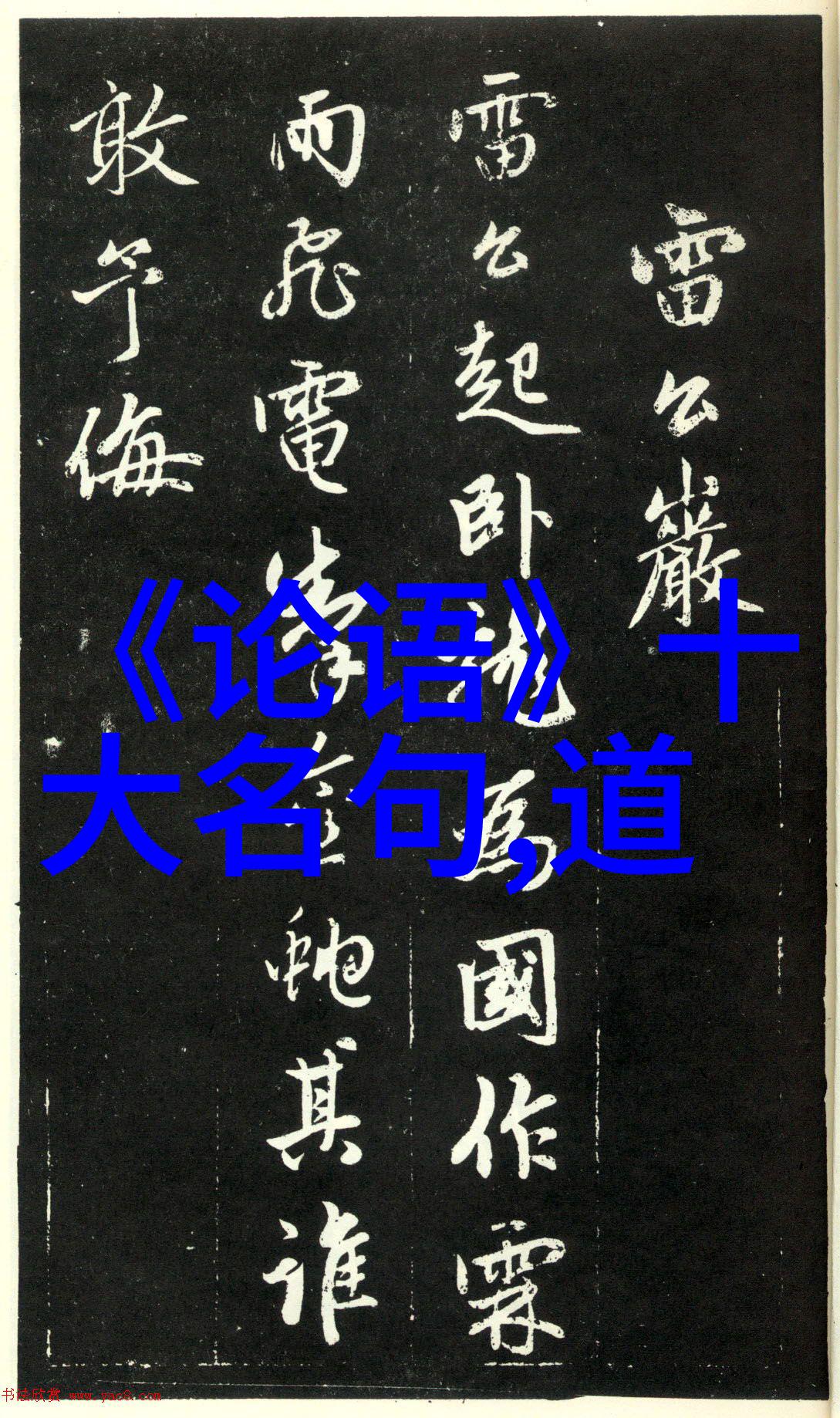

封建礼教对文学作品影响

文学作品往往反映了当时社会的情况,因此文学作品在描写人物性格时,都不得不遵循一定的规矩。比如说,在描写男女英雄时,他们必须具备某些特质,比如坚韧不拔或者温婉贤淑。如果他们没有这些特质,那么即使他们做出了巨大的成就,也很难得到读者的认可。此外,还有一些文学题材受到禁忌,比如革命战争、异端邪说等,因为它们触及到了政治敏感点,被认为可能引起动乱或挑战权威。

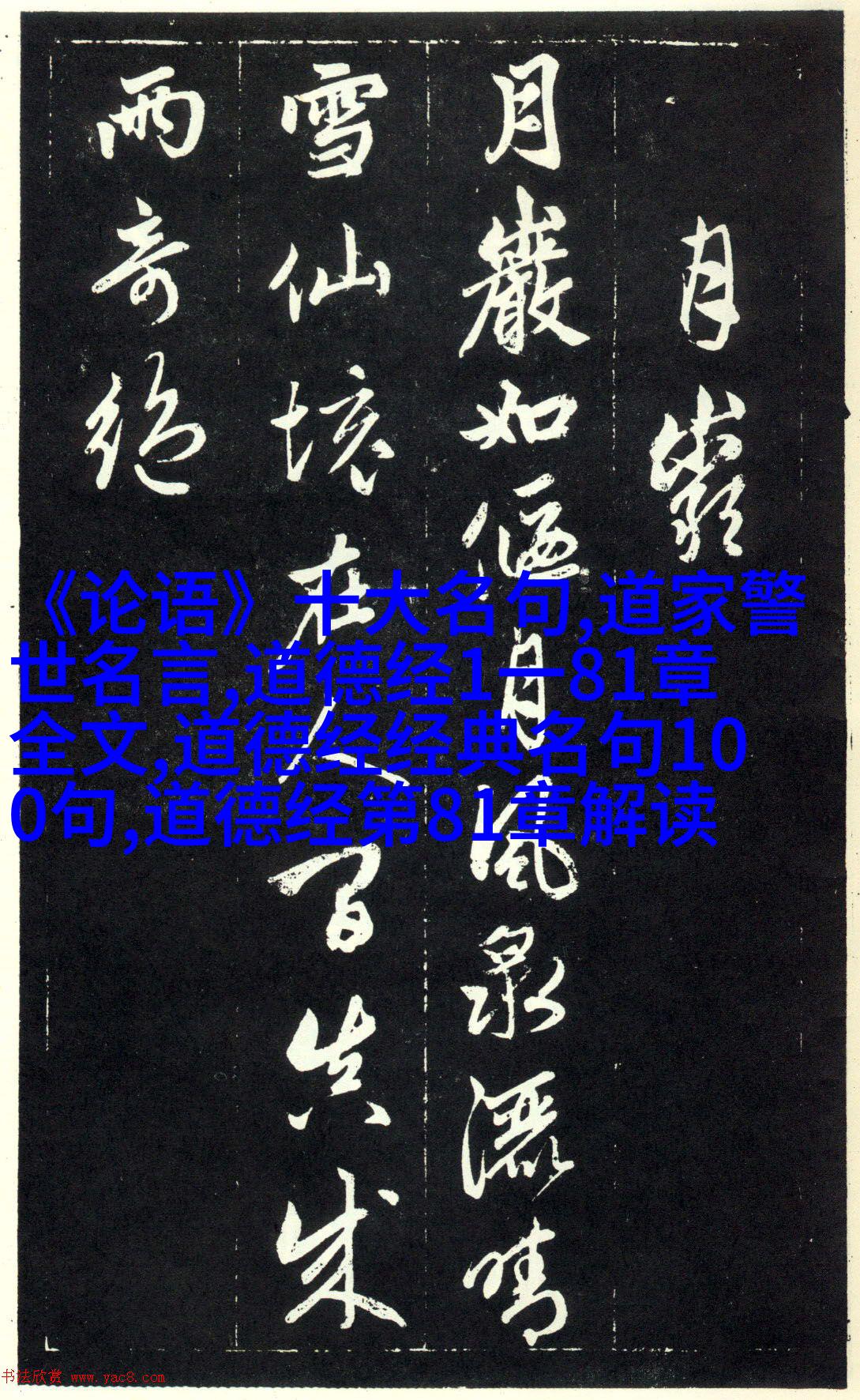

封建禮制對音樂創作影響

音乐作为一种无声语言,其表达方式相比文字更加灵活,但即便如此,在封 建時期,它仍受到相当程度的規範。当谈到宫廷音乐时,更是一副庄严肃穆之气息,与民间歌谣相比显得十分正式。在宫廷内外,大臣们要唱赞歌颂赞皇帝恩泽,或是在祭祀活动中奏响凄凉悲伤的声音,都是为了展现服从与忠诚。而对于普通百姓来说,他们更多地用诗词歌曲来寄托自己的感情,是一种隐喻性的表达方式,因而维持着一定程度上的自由空间。

结语

总结起来,无论是在绘画、文学还是音乐领域,封建礼教都扮演了一场幕后的大师傅,为每一件艺术品注入了深刻的人生哲学。但同时,它也因为过分强调守旧而忽视创新,对于个人才能造成极大阻碍。随着历史变迁,我们可以看到,有些地区甚至国家已经逐步摆脱这种束缚,让更多自由精神飞扬舞动。而我们学习这些历史,可以更好地理解过去,同时为未来提供宝贵见解:真正伟大的文化,不应只停留在模仿上,而应该不断探索,最终达到自我超越。