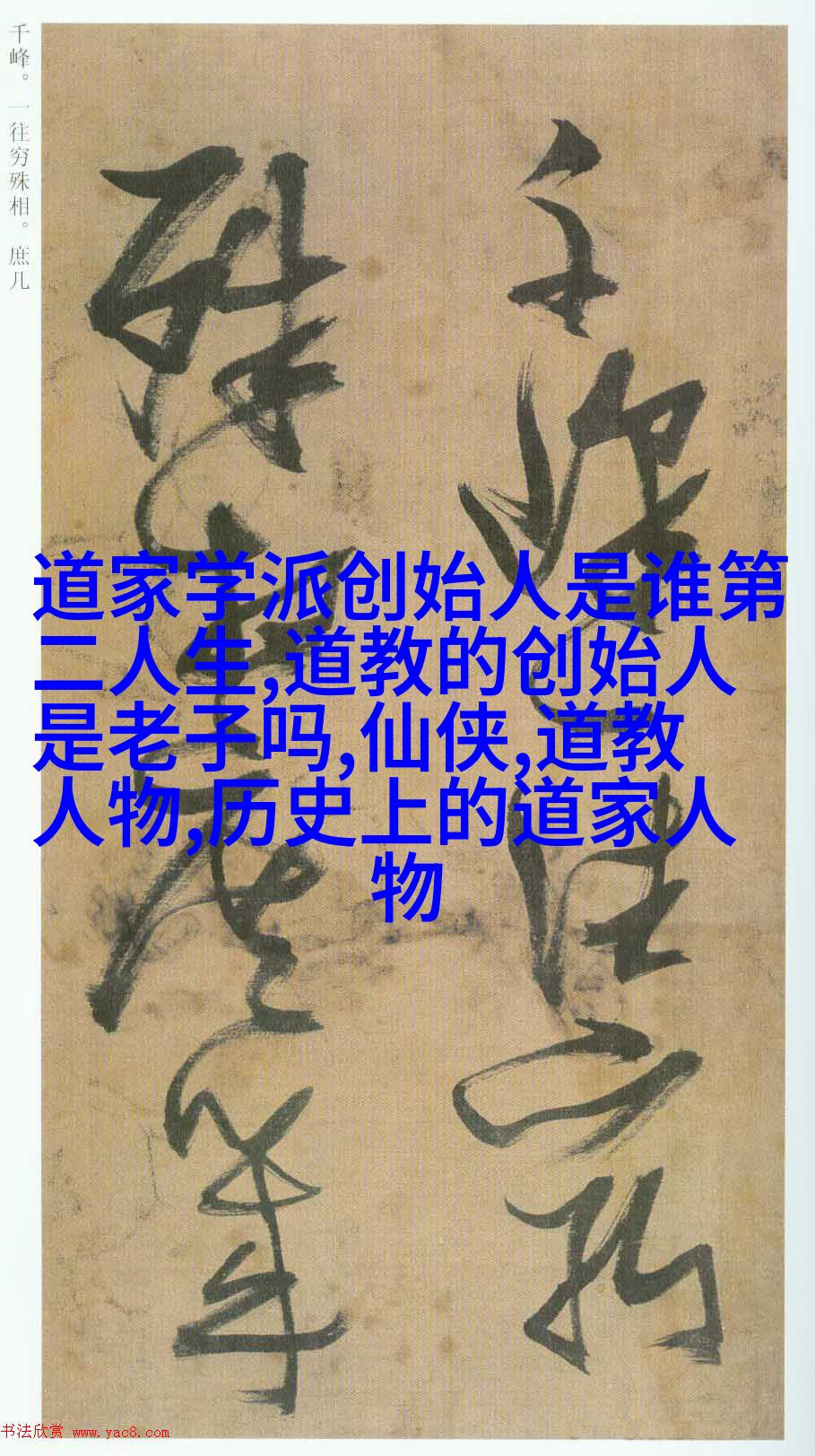

老子的生平与事迹

老子,道家哲学的创始人,也被尊称为“道德经”的作者,被后世奉为道教的祖师爷。关于老子的具体出生年月日和死亡地点等信息存在争议,但根据《史记·老子孙膑列传》,他可能生活在公元前6世纪至前5世纪之间,主要活动于春秋时期。在他的著作《道德经》中,他提出了“无为而治”、“天人合一”等核心思想,这些思想对后来的中国文化产生了深远影响。

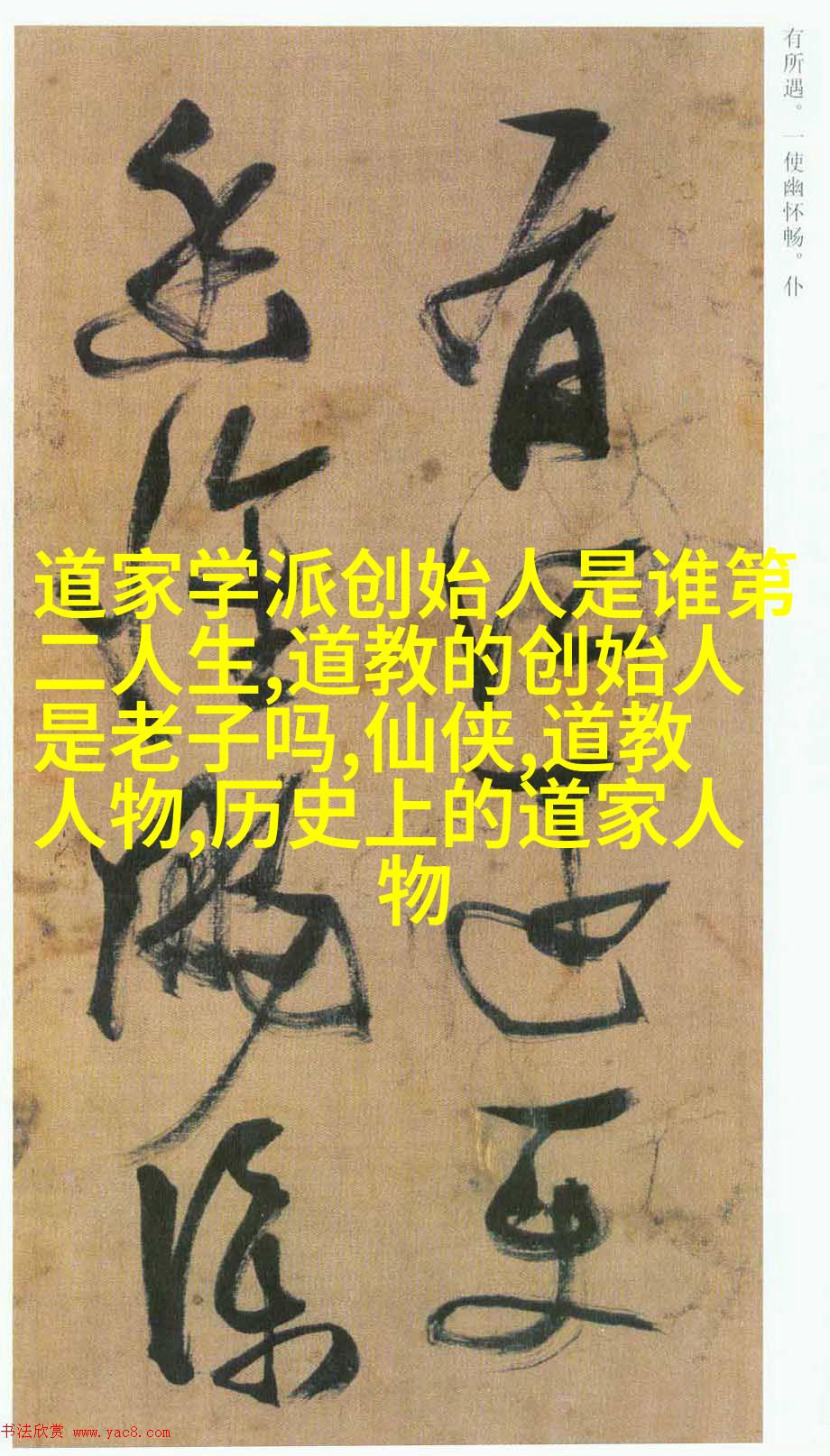

道家的基本理念

作为道家哲学的代表人物,老子的思想以“道”为中心,将其定义为宇宙万物生成变化的根本原则。他认为,“道”是万物皆有的本源,是一种超越空间和时间、实体和非实体、有与无之间的一种普遍现象。这种观念极大地丰富了人们对于宇宙和生命的认识,并且形成了一种自然界是自发运行,不受外界干预的世界观。

老子的政治哲学与治国理念

在政治上,老子主张的是一种柔弱而不强硬的手法,即所谓的“无为而治”。这意味着统治者应该顺应自然规律,不强求个人意志,而是让人民自发地遵循社会秩序。这一理念虽然表面上看似软弱,但实际上是一种高超的大智慧,它能够避免国家内部矛盾激化,从而实现长久稳定的政权。

老子对后世文化影响

老子的思想不仅限于宗教领域,还广泛渗透到了文学、艺术、医学乃至军事策略等多个方面。例如,在文学领域,《庄子》就常常引用并发展了老子的哲学;在医学方面,如王弼注释《黄帝内经》的方法也受到古代医药理论中的阴阳五行之一——太易(即刚健有力)的影响。而在军事策略中,则运用了诡计战术来取胜,这些都是基于对“无 为 而 治”的理解。

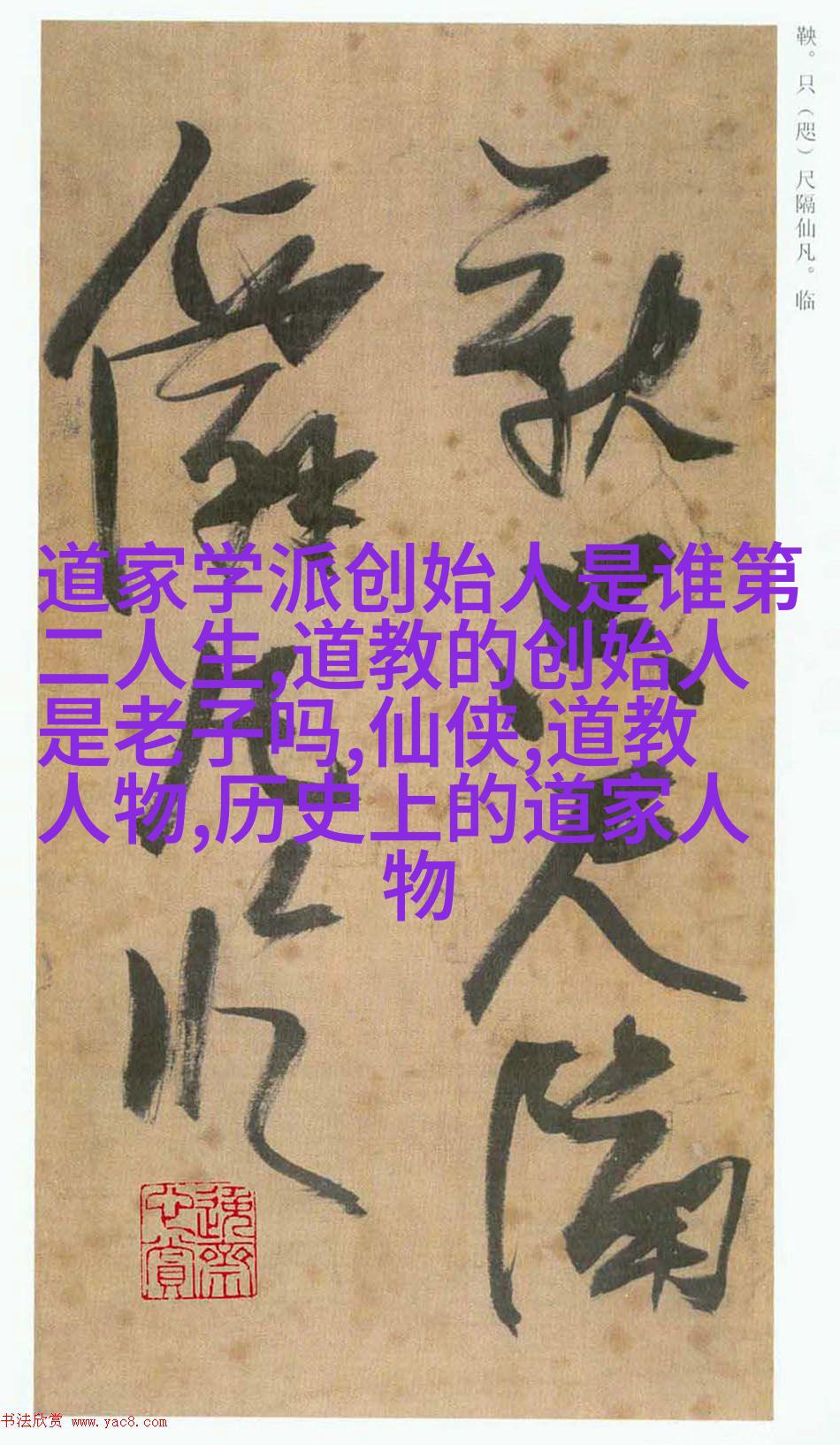

后人的崇拜与评价

由于其深邃睿智以及卓越贡献,对待他的态度从古至今都非常尊重。在历史上,有许多名将士兵为了向往这样的境界而愿意牺牲自己的事业甚至生命。此外,由于他的思想内容充满智慧,因此他成为了各类书籍翻译者的典范,以此来传播中华文化到世界各地。