历史上的先贤们如何实践“无不为”这一高尚的人生态度?

在漫长的历史长河中,有许多先贤通过他们的言行,展示了“无不为”的精神,这一精神包含了对社会、对国家、对人类和自然世界的一种深刻关怀,以及一种积极参与并尽心尽力去改善一切现状的心态。我们可以从孔子、孟子的儒家思想到道家的老子,乃至于佛教中的释迦牟尼,从他们的著作和传记中找到这股力量的体现。

孔子是中国古代最伟大的哲学家之一,他提出了“己所不欲,勿施于人”的原则,这反映出他对于社会公正与个人道德责任感的重视。他的学生曾国藩更是将这个理念付诸实践,他在清朝晚期领导湘军打败外敌,并致力于整顿官场,以廉洁自守为纲。他说:“吾闻君子之交必以忠信相待,以礼义廉耻相持。”这是他对于品德修养以及责任担当的一种体现,是“无不为”的重要组成部分。

孟子的仁政思想同样强调了个人的道德责任和公共利益之间的关系。在《孟子·离娄下》中,他提出:“民之从事也,不畏死,而畏痛;知命者,不乐而乐。”这里表达的是一个简单却深刻的事实:人们往往会因为害怕痛苦而避免做一些有益的事情,但真正理解生命意义的人,则能够超越这些短暂的情感,用积极向上的心态面对生活。

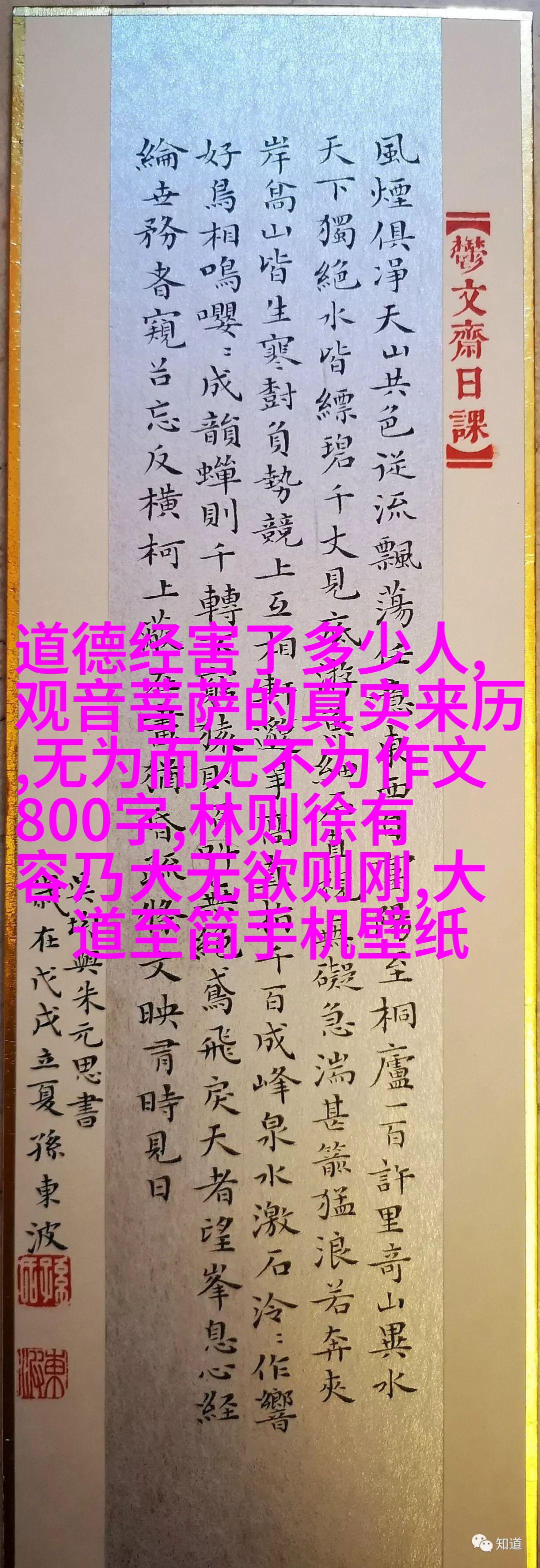

老子的道教则倡导了一种内省与自然适应的心态,即所谓的“顺其自然”。老子认为,“天地恒生万物,万物恒生我”,这种哲学观点促使人们认识到自己作为宇宙的一部分,与其他所有事物都紧密相连,因此应该尽可能地减少干预,让事情按照本来的方式发展。这是一种消极但又富有建设性的生活态度,它鼓励人们放下功利主义,只为了实现某些目标或结果,而是要专注于过程中的学习与成长。

释迦牟尼佛陀也是一个例证。他创立佛教后,在印度北部建立了僧团,并开始他的四十年的布教活动。佛陀的大智慧在于他发现世间存在着三界(欲界、色界、无色界)的苦难循环,对此进行了解脱。他用八正道来指引追求解脱之路,其中包括正确见解(正见)、正确思维(正思惵)、正确语行(正语)、正确行为(正业)等几个方面,这些都是关于如何成为一个负责任的人类成员,从而达到一种更高层次的心灵状态。

总结来说,无论是在儒家还是道家,也就是儒家文化圈内外,都有一套严格要求个人行为规范和承担社会责任的情操教育。而且,无论是在过去还是现在,“无不为”这一理念一直被奉若圭臬,因为它能激发人們對社會與環境負責任感,並鼓勵他們成為一個積極進取並為別人帶來好處的人。如果我們今天想要成为像历史上的先贤们那样伟大,我们就需要不断地学习他们留下的智慧,并将这些智慧融入我们的日常生活中,不断地提升自己,为社会带来更多价值。